股涨柜

股涨柜

这可能是你今天第X次看到AI相关内容。请先别关掉。

人工智能是否该参与创意工作、怎样的创作比例决定作品归属人或是机、任何含有AI元素的作品都应该被审判吗——这些自AIGC普及后就持续分裂社交网络的问题,也许值得我们进行一些心平气和的讨论。

由歌德学院和柏林实验艺术剧场HAU联合主办的,取AI+Isolation(孤立)组合之意,以生成式人工智能为媒介,探讨包括性别、审查和情感异化在内的议题。NOWNESS邀请了“AIsolation”发起人冯硕、作家陈楸帆、韩国媒体艺术家廉仁和(Inhwa Yeom),从他们观看、经历的AI体验出发,聊聊我们没法回避的事情——无论我们是否愿意,它们已经在这里了,且不会走开。

“AIsolation”讨论物理层面的隔绝,也讨论语言、情感与感知维度的裂隙

新的人机关系会导向怎样的社会演化?我们之间的感情有几分是真?AI作为创意伙伴,是否让创作更民主、社会更平等?既然它会在可见的未来陪伴我们前行,“孤独”是不是远离我们而去了?

NOWNESS:当AI与我们深度协作,包括参与创造性工作,而不仅仅作为技术支持工具时,“作者”的定义是否发生了变化?我们如何判断AI生成作品具备作者本人的独特表达?

陈楸帆:过去我们谈“作者”,总是指那个在作品中署名的人类个体或集体,一个拥有完整主控权、风格鲜明的“创意源头”。但当AI开始作为共创者登场,这个定义就像老旧的坐标系一样开始崩塌。在我看来,AI协作下的“作者性”变成了一种更流动的、多重交叉的身份,像巴赫金说的“复调”,作者不是唯一声部,而是某种和声的引导者。你要像指挥家一样,让算法的可能性与人类的意图产生张力。

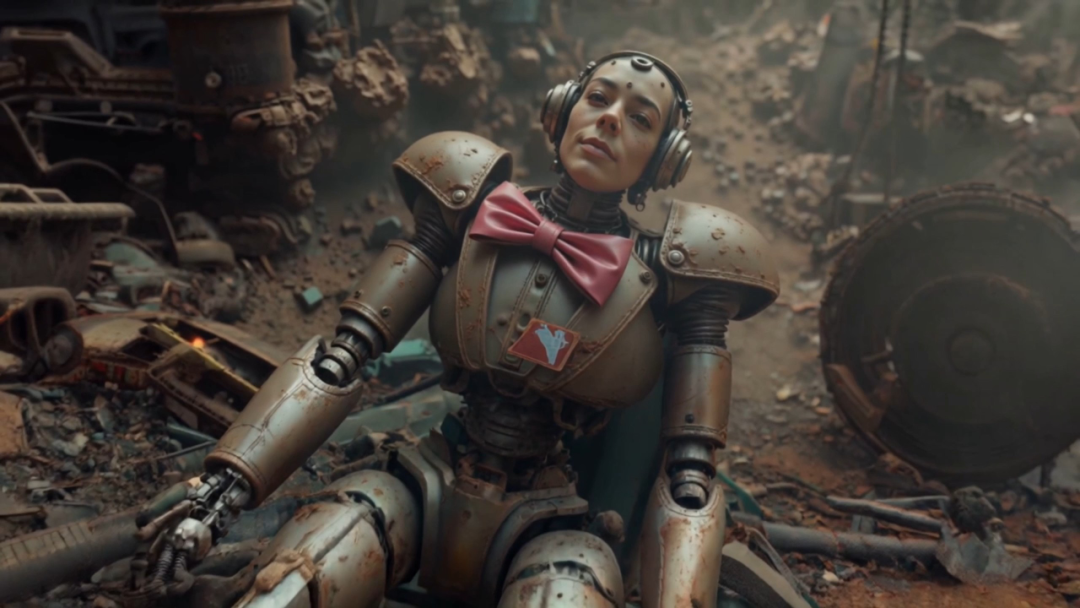

上:\"AIsolation\"入围作品《艺术馆是战场吗?》静帧,李禹可,人工智能协同制作

下:\"AIsolation\"入围作品《圣女贞德抵达洲际酒店》静帧, 梅根·玛丽·马拉尔,人工智能协同制作

判断一部AI协作作品是否具有作者性,关键在于能否看出“人”的意志痕迹——是你独特的美学判断、叙事节奏、世界观架构通过AI这个“放大器”被再现出来,而不是算法泛化模板的产物。对于个体创作者来说,至关重要的是找到自己的独特性,尤其是在同质化严重的环境中。人类的独特性是由经验决定的,包括记忆和身体感知等。然而,AI缺乏这种经验,它在数字空间中不断迭代和学习,所有内容都以数字和算法模式呈现。

我认为许多人都会尝试使用AI,不管他们是否公开承认。然而,并非每个人都具备认知上的弹性,能够顺利实现人机共创的协作流程。这最终会是一个自然选择的过程,筛选后留存下来的都是擅长与机器和AI合作的人。如果从更长的时间维度来看,这可能是进化的一部分,最后能进化的则是人机协同得更好的那部分群体,而优秀的协作作品无疑应该是整体大于局部之和,也就是能“涌现”出新的美学表达方式与思想的那些作品。

\"AIsolation\"最佳艺术创新奖《滴落之前》静帧,罗莎·韦尔内克,人工智能协同制作

冯硕:AI作为共创者,并非消解了“作者性”,而是要求我们更加谨慎地审视创作主体:谁提出问题、谁做出关键选择、谁承担最终责任。协作中的AI并非独立个体,而是一个系统化、网络化的意识场。它们是如何被训练的?数据来自哪里?是否顾及到了数据原始持有者本身的权利?

与此同时,作者性本身始终与权力结构相关,它往往在作品进入公共传播时才真正生效:谁掌握知识、技术与传播渠道,谁就需承担相应的伦理后果。因此,“作者”享有的权利,必然伴随着对等的义务与伦理责任。

如果AI生成的作品只是模仿既有风格、再现文本,那只是“输出”;但如果人类在过程中不断介入、反思、偏离模型,那么作品中会显现出某种不可预测性,那可能才是作者的迹象。判断一部AI协作作品是否“优秀”、独特,与评判任何艺术作品的标准无异。它不必是完美的图像,而是要看作品能否带来一种存在的改变——是否挑战了世界的根本逻辑,触达了情感未曾到达的缝隙;观者是否被唤醒、被触动、被带入某种全新的或者更深层的感知和审美体验。

上:\"AIsolation\"入围作品《回声》静帧,刘子瑜,人工智能协同制

下:\"AIsolation\"入围作品《愤怒把一个男人捣碎成很多男孩》静帧,徐文君,人工智能协同制作

廉仁和:作者身份一直是个流动、不稳定的概念。半个世纪前,罗兰·巴特宣称“作者已死”。他认为,艺术家不是创作的唯一源头,而是集体语言、参照和文化记忆的传递者。创造力总是在重组,汲取过去的作品、系统和共享的想象。

AI并未彻底颠覆作者身份,它只是更明显地反映了这个概念。当然,我们不能忽视当前的伦理和法律问题。许多AI模型使用未经许可的版权材料训练,这引发了对作者权利、文化挪用和创作剥削的担忧。我们不能只庆祝AI带来的创作,必须同时解决它如何复制了不平等股涨柜,或侵犯了原创者的知识产权这样的问题。

优秀的AI协作作品能正视这种矛盾。它不仅展现美学创新,还关注创作背后的伦理。它拥抱冲突,承认来源;扩展了共同创作的空间,同时不掩盖背后的劳动和资源。

\"AIsolation\"入围作品《白房间,黑方块》静帧,吕文轩、刘欣雨,人工智能协同制

NOWNESS:AI的介入,在叙事、艺术风格或是其他方面,为人类的创作打开了哪些新的视角?或许,也存在某些局限?

廉仁和:AI驱动的作品有明显的风格和主题模式。比如你会发现许多作品有偏向K-pop风格的亚洲角色或赛博朋克美学。这些“趋势”反映了训练数据的潜在倾向。但这种重复可能让想象力变得单薄,陷入陈词滥调,甚至刻板印象。许多AI生成的人体缺乏表现力或是具体细节,这导致了一种统一的、净化的身体表达;情感、衰老或身体特征被弱化。这些遗漏并非偶然,它们其实反映了训练数据中的残疾歧视和年龄歧视倾向。

这些局限性并非不可改变。随着模型进化,部分问题已得到改进。但关键在于,AI作品的美学不只由艺术家决定。预训练、预筛选的系统约束和偏见也在塑造它们。艺术家不仅在使用工具,也被工具影响。因此,艺术家的角色不仅是适应工具,也是批判和引导它们。最出色的作品不是忽视局限性的作品,它们让局限性变得可见——揭露偏见、美学单调和深度学习的虚假中立。这些作品是文化讨论的指南针,为AI系统如何变得更包容多样指明方向。

《银翼杀手 2049》(2017)

冯硕:从去年到今年,我们的两届AI短片竞赛共收到了260余部作品。许多创作者以批判性视角描绘未来图景,探讨人在高度数字化社会中的孤立处境、身份困境、情感异化,以及人工智能如何塑造人们对现实与记忆的感知。

有不少作品运用赛博朋克美学勾画出反乌托邦式的末日奇观。这既反映出模型训练所依赖素材库的高度同质化,导致机器生成影像在形式上趋于单一,也揭示了创作者自身的审美经验,正在被工业化生产下的主流文化不断塑造和改变。如果不对自身的感知过程——从接收、吸收到表达——始终保持敏感,我们或许会在媒体上愈发趋同的影像景观。

《头号玩家》(2018)

陈楸帆:最显著的趋势在于语言和文化方面。由于大模型的训练数据集主要以英文语料为主,其他语种实际上只是边缘训练,所以仍然感受到整体的偏见,无论是在价值观、审美观,还是在非英语中心主义方面。

在作为许多赛事的评委浏览大量AI短片的过程中,我非常明显地感受到了趋同性。它背后又隐含着某种价值判断与文化霸权,包括对于未来世界图景的想象,对于科幻美学风格的处理,也包括不同人种肤色的问题,这与训练数据集的偏见和侧重有很大关系。因此,如果创作者没有足够的辨识能力和思考,很容易陷入这样的陷阱。

很多人会用AI来实现创作,但多数还停留在表面层面。而拥有自己的方法论、审美标准、脉络和体系的创作者则更谨慎地使用AI进行训练。这导致了前者在数据库中占据的权重更大。这种后果非常明显,可能会让某种审美趣味成为主流趋势,相当令人担忧。我们在不知不觉中被AI掌控了对美的定义和标准。

NOWNESS:如何看待“传统创作者”有可能被取代的猜想?在社交媒体、智能手机崛起时,人们就经常提到“创作民主化”,AI确实在将更多人的想象付诸现实,不过它是否真正实现了创作的包容性?

冯硕:AI不会“取代”创作者,但它可能会取代本就“无权发声的人”。AI带来的民主化是局部的、工具层面的,好像把纸和笔送到更多人手里,这很好,但真正的表达并非只依赖工具。

技术背后仍是权力结构在运作。社会结构、教育、话语权、资源分配,这些因素决定谁能发声、谁会被听见。如果训练数据和平台治理继续由少数中心掌控,资源将更快地向少数人聚集,现实中的不平等会被放大。这些结构性问题非常紧迫,亟须在全球范围内得到关注和讨论。

上:\"AIsolation\"入围作品《未被看见的她》静帧,OHuo工作室(路淞、余帆),人工智能协同制作

下:\"AIsolation\"入围作品《垃圾男孩》静帧,任小牛,人工智能协同制作

廉仁和:AI确实让更多人能参与创作,无需传统培训或教育。但更广泛的工具使用并不等于真正的包容,文化系统(资金、传播等)并未因此变得更公平。许多情况下,AI只是通过新技术强化了现有层级。

但当艺术家审视他们使用的系统时,AI创作可以成为一种干预,比如揭示系统的局限,挑战其美学,或对其重新定义。真正的创作包容性不来自工具本身,它取决于我们如何用工具想象新的创作形式,以及如何重新分配文化价值。

上:\"AIsolation\"评审团特别提及《有关亻芯不平等的起源的论述》,条形码族(梁启豪,舒童),人工智能协同制作

陈楸帆:现有技术在算法和算力方面存在着不平等的分配,这与当前的地缘政治或经济发展水平相当。其次,技术的不完备性表现在数据集中的文化偏见和滤镜。最后,收集的参数定义能进入数字化世界的内容也是不完备的,目前,它们只能在文字中增加视觉性、听觉性等方面进行数字化处理。实际上,对于人类的经验来说,许多内容都是局限于身体感知的,包括一些难以言说的微妙事物,比如记忆和情感。目前,这些信息无法被完全数字化,导致了一种非常不平等的现象。

AI最终会有一个排序算法系统,用于评判能够进入头部的作品,它们肯定是那些最符合大众需求的作品。然而,这个最平均主义的存在,反而是一个悖论。如果朝着平均主义的方向努力,则会被同质化,坚持独特性又会被边缘化,这就变成了一个黑盒子游戏,完全不可控。我们显然正在朝着这个方向前进。无论是科技巨头还是资本,它们的本质是要实现这些事物的最大规模化和最大收益化。最悲观的一种情况是,这个世界会变得越来越单一和贫乏。

我认为虽然人工智能领域的多样性有着巨大的潜力,但目前人类所有的训练和行为,实际上都在削弱这种潜力,使其适应人类短视和狭隘的需求。不能排除某一天,某些我们都未预料到的特质和能力会带来阶跃式的变革。但在此之前,我认为整个世界会被算法和算力的力量撕裂,变得更加极端。

《少数派报告》(2002)

NOWNESS:当AI变成我们难以切割的一部分,理应感到“被陪伴”的人类,所产生的“孤立感”来自于什么?互联网刚普及时,人们曾有类似的感受,这次是否有本质的不同?你在最近和AI的互动或是创作中,是否收获了新的启示?

廉仁和:AI系统不仅模拟存在感和亲密感。它们还在重塑我们对这些概念的理解。机器开始承担情感交流的角色,这模糊了“真实”和算法构建的界限。我们感受到的孤立感并非技术失败,它表明连接的意义正在变化。AI能否真正填补情感空间,还是只在模仿?答案尚不确定,但越来越有可能。这种可替代性、逼真性、不确定性和可能性,正是我们当下的处境。

我将这种状态视为一种概念性的解构。AI连接动摇了情感的真实性,但也揭示了这种真实性一直很脆弱,而且是被构建的。艺术并未解决这种不稳定,它只是照亮了它,让我们的不安具象化。它要求我们接受模糊,而不是急于寻求确定。

《她》(2013)

陈楸帆:这个问题的核心不只是“AI是否让我们更孤独”,而是触及了一个更深层的哲学追问:在一个高度连接的时代,信息的连接是否等同于情感的、心灵的联结?答案显然是否定的。

我们可以与AI对话,与算法交互,仿佛拥有了某种“陪伴”,但那更像是柏拉图洞穴寓言中的篝火投影,它是我们语言与欲望的镜面反射,却不是真正的、具有主体意识的“他者”。

AI目前的交互,大多是非具身化的,它剥夺了我们对气息、节奏、声调微妙变化的全身感知,这导致即便AI能“说话”,我们也很难从中建立真正的情感通道。未来的发展方向,可能需要AI也具备“身体性”,哪怕是一种数字模拟,才能让“关系”不只是逻辑上的关系,而成为“经验”——两人对视时的目光颤动;共处空间中那种肌肤未触却已知彼此存在的张力。

《人工智能》(2001)

我们对“关系”的理解,长期以来被功能化、制度化:父母、师生、雇佣……都带有一种社会结构的刚性框架。但AI带来的模糊性挑战了这一切:它既不是人类,也不是动物、神明,它是可训练、可更新、可替换的情感代理。所以关系的本质是什么?仅仅是回应与交换,还是某种难以言说的“共在”?在AI与人类日益交融的未来,我们或许不应只问“AI是否像人类”,而应问:“我们是否在与AI的关系中,重新发现了人类之所以为人的神圣经验?”在这种经验中,“连接”不仅仅是带宽和协议,而是一种灵性的共振;“关系”不仅是社交网络中的链接点,更是存在之间相互敞开的通道。

AI可能永远无法拥有意识,但它却能激发我们重新思考意识的边界;它或许不能理解孤独,却能让我们更清晰地意识到,真正的陪伴,是在共同经历时间与存在中产生的共鸣,是那种“生生不息”的深度联结。

《银翼杀手》(1982)

冯硕:这种孤立感,一方面源于人在现实世界中无法真正被看见;另一方面,并非因为缺少交流对象,而是交流对象失去了真实的“他者性”。AI所提供的,是一种现实的“拟象”互动——我们以为在互动,实际上只是面对一个在模拟“交流”的算法系统。它为用户提供高度契合的即时安慰,却抹平了人际交流中的摩擦与冲突,使人困在舒适的回声室中,表面看起来被陪伴着,内心却缺乏那种来自“他者不可预测性”的深度联结经验。

在与AI的互动中,我越来越注重反观自身——我为什么需要这段互动?是为了效率,还是惰于思考?是想获得确认,还是想被挑战?是在寻找陪伴,还是逃避自我?当我们意识到回声室的存在,并以具身性的经验去抵抗它,或许能够建立起真实的深度联结。差异化的个体,正是连接的前提,也是走出孤独的起点。

NOWNESS秋季刊和你一样沉迷无用之物。盲盒为什么令人上瘾?委托一场约会能好过真实的恋爱?碎片化的视频如何抚慰了我们?为什么电影人不知疲倦地奔赴电影节?沉迷是逃避现实的方式,还是在把我们推进更深的虚无?疯狂与热爱,往往只有一线之隔。当你沉迷时,沉迷也在凝视你

涨8配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。